Der neue Vorortspendelzug der Rhätischen Bahn (Foto: SAAS)

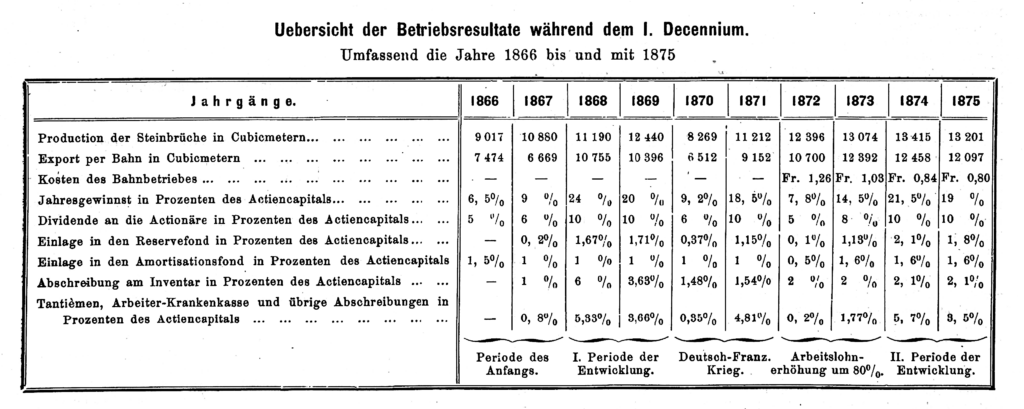

Die ersten Kompositionen der klassischen RhB-Vorortspendelzüge wurden verschrottet. Grund genug, auf die Entwicklung der Züge zurückzublicken. Im EA Nr. 2 1975 ging W. Wegmann auf diese Nahverkehrs-Pendelzüge ein und verfasste einen Artikel dazu. Nachfolgend den Artikel von damals, ergänzt mit Bildmaterial.

Die stetig steigenden Anforderungen an die Kapazität im Personentransport – insbesondere auf dem Stammnetz – veranlasste die RhB in den letzten Jahren zu Untersuchungen über dies zweckmässigste Ergänzung ihres Rollmaterials.

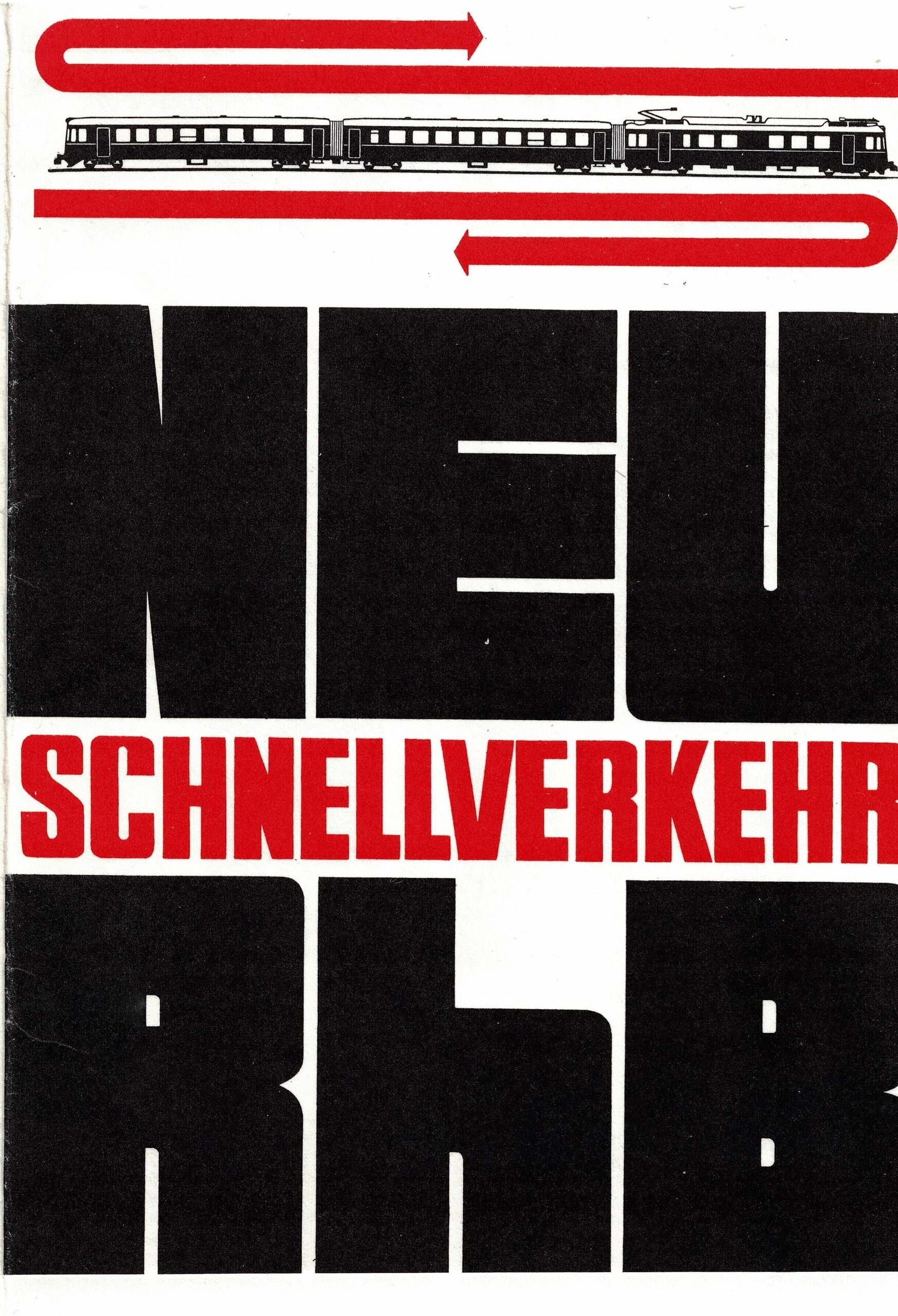

Mit dieser Werbung wurde auf den neuen Schnellverkehr bei der RhB aufmerksam gemacht (Foto: Archiv Franz Skvor)

Aufgrund vorausgehender, eingehender Studien entschloss sich daher die RhB Ende Oktober 1968, vier moderne, leichte, dreiteilige Pendelzüge erstellen zu lassen, die vornehmlich dem Churer Vorortsverkehr dienen sollen.

Den Auftrag für den wagenbaulichen Teil erhielten die Flug- und Fahrzeugwerke AG, Altenrhein (FFA), während die neuartige elektrische Ausrüstung der S. A. des Ateliers de Sécheron, Genf (SAAS), übertragen wurde. Weitere Mitarbeiter an wesentlichen Baugruppen sind: SIG (Drehgestelle), Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon-Bührle AG in Zürich (Druckluftbremse), +GF+ (aut. Kupplungen) sowie Hasler AG, Bern, für die elektrischen Geschwindigkeits- und Wegmessanlagen.

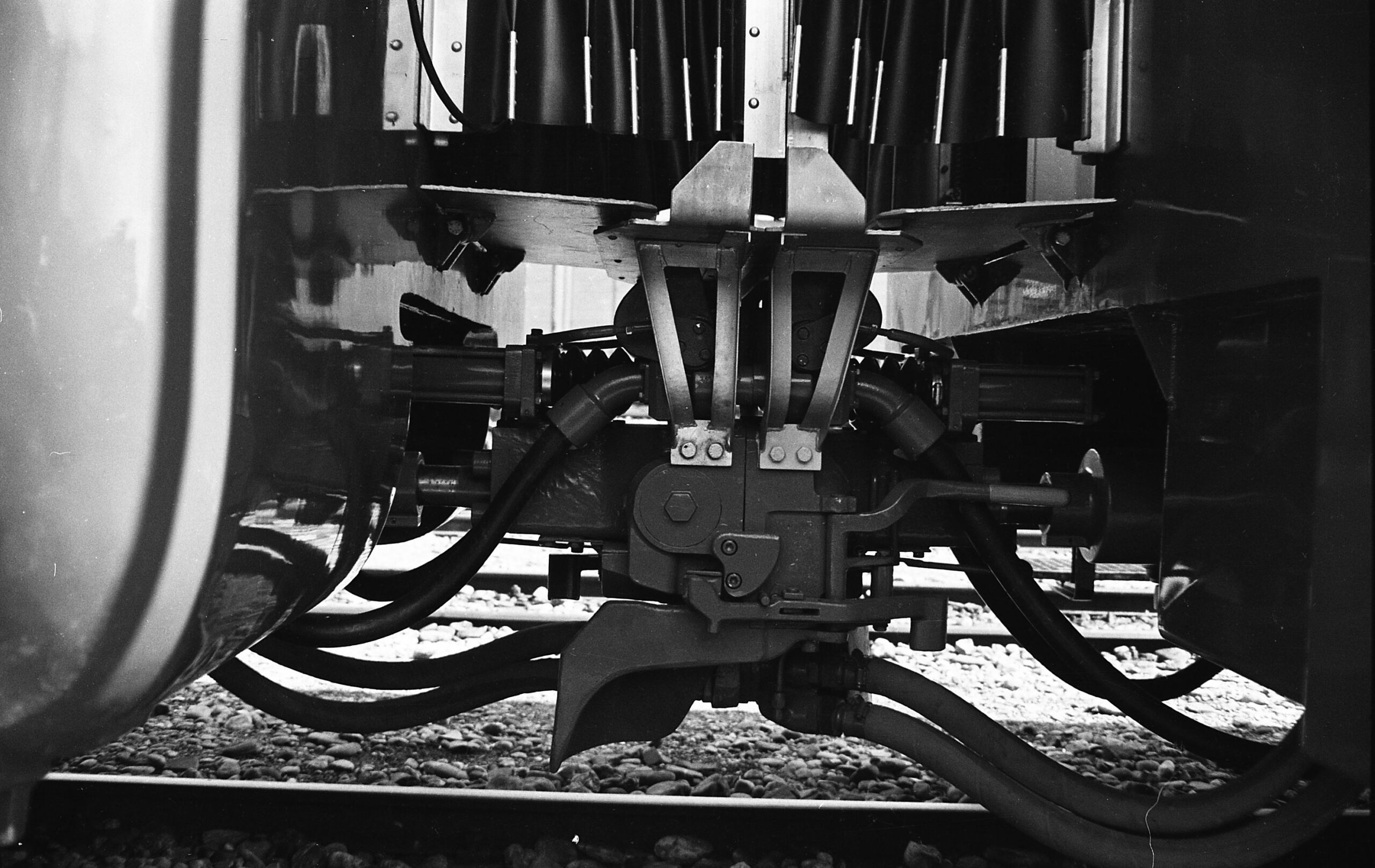

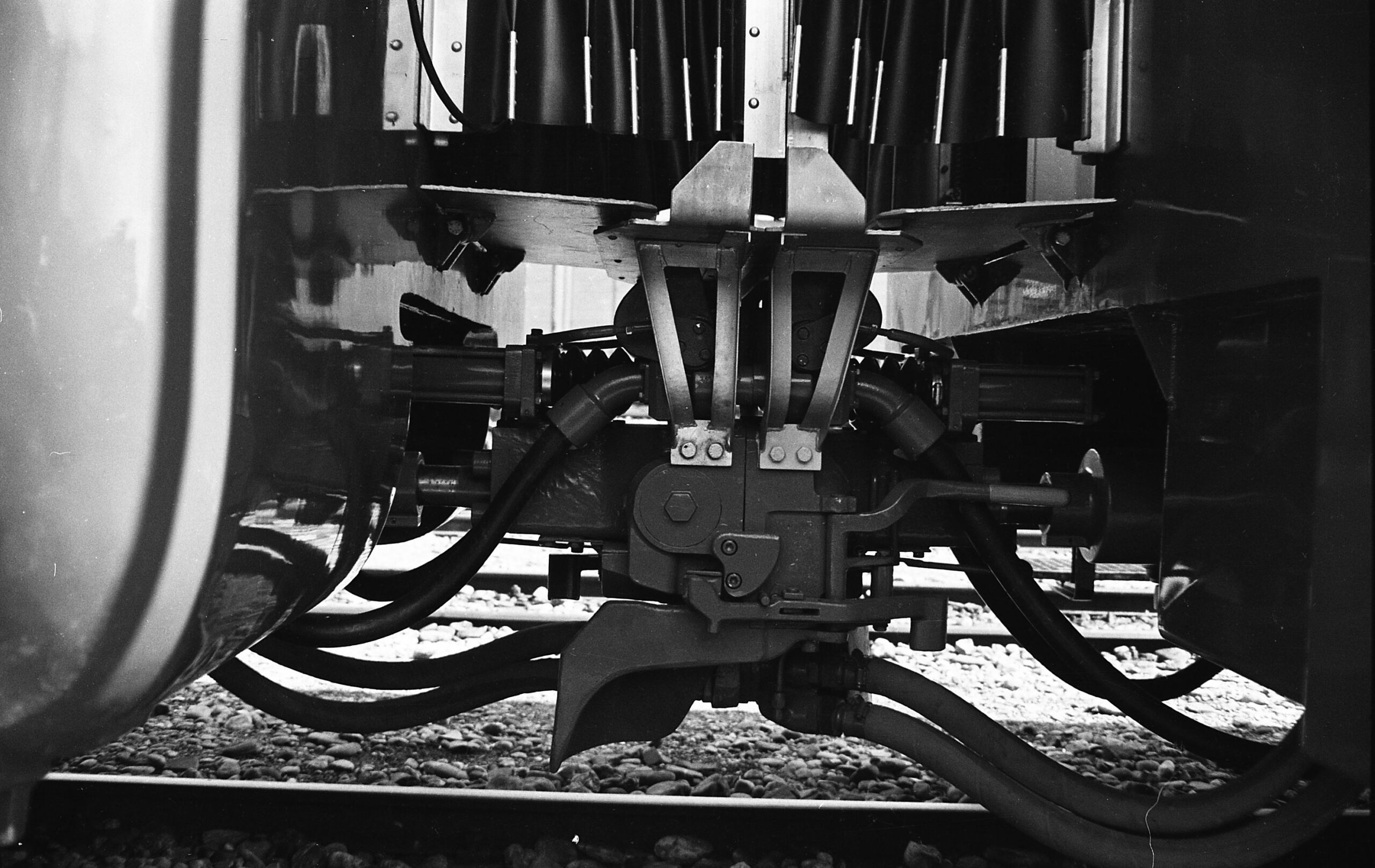

Ansicht der zur damaligen Zeit höchst modernen automatischen Kupplung am 26.03.1971 in Landquart (Foto: Gian Brüngger)

Wagenbauart

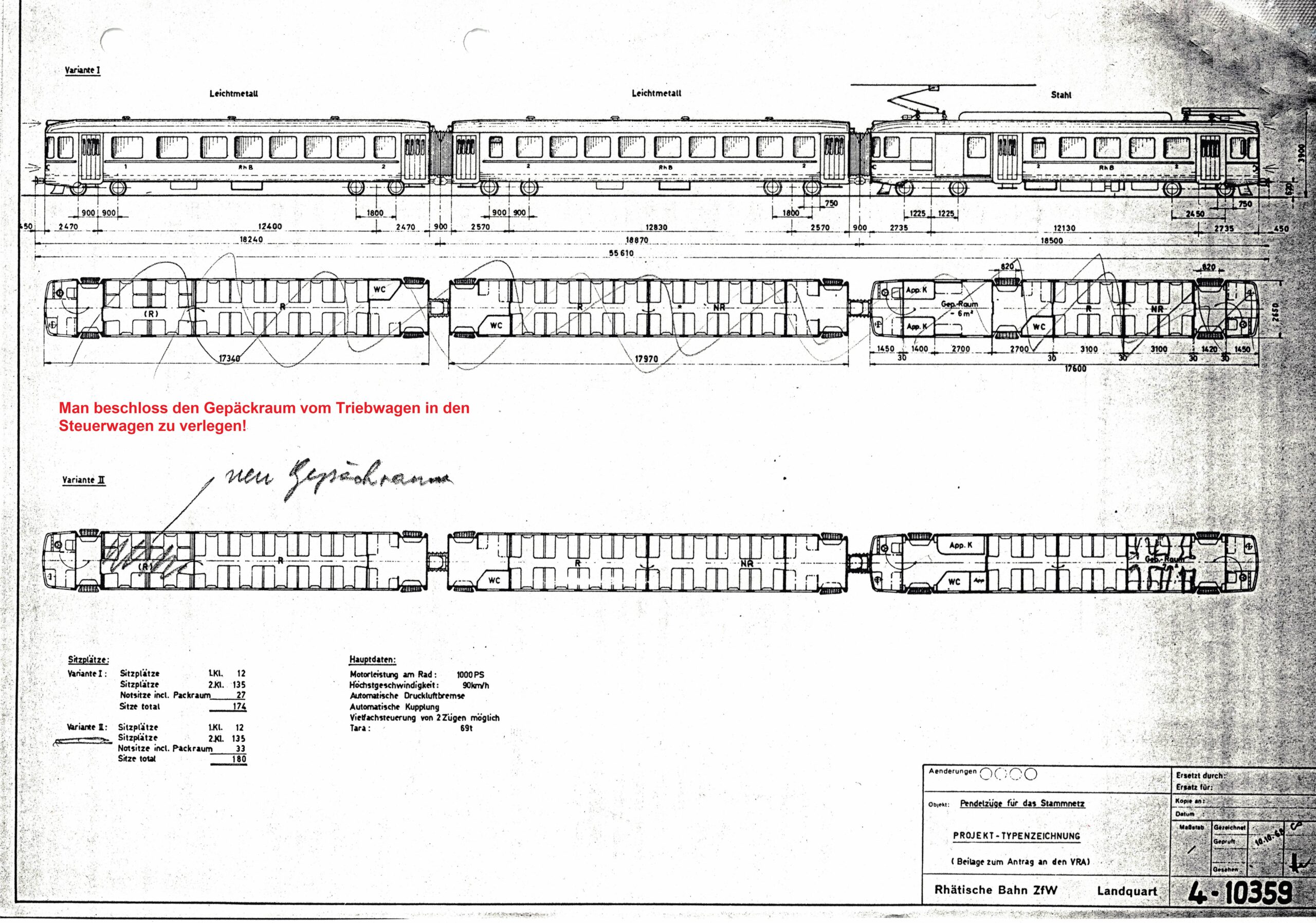

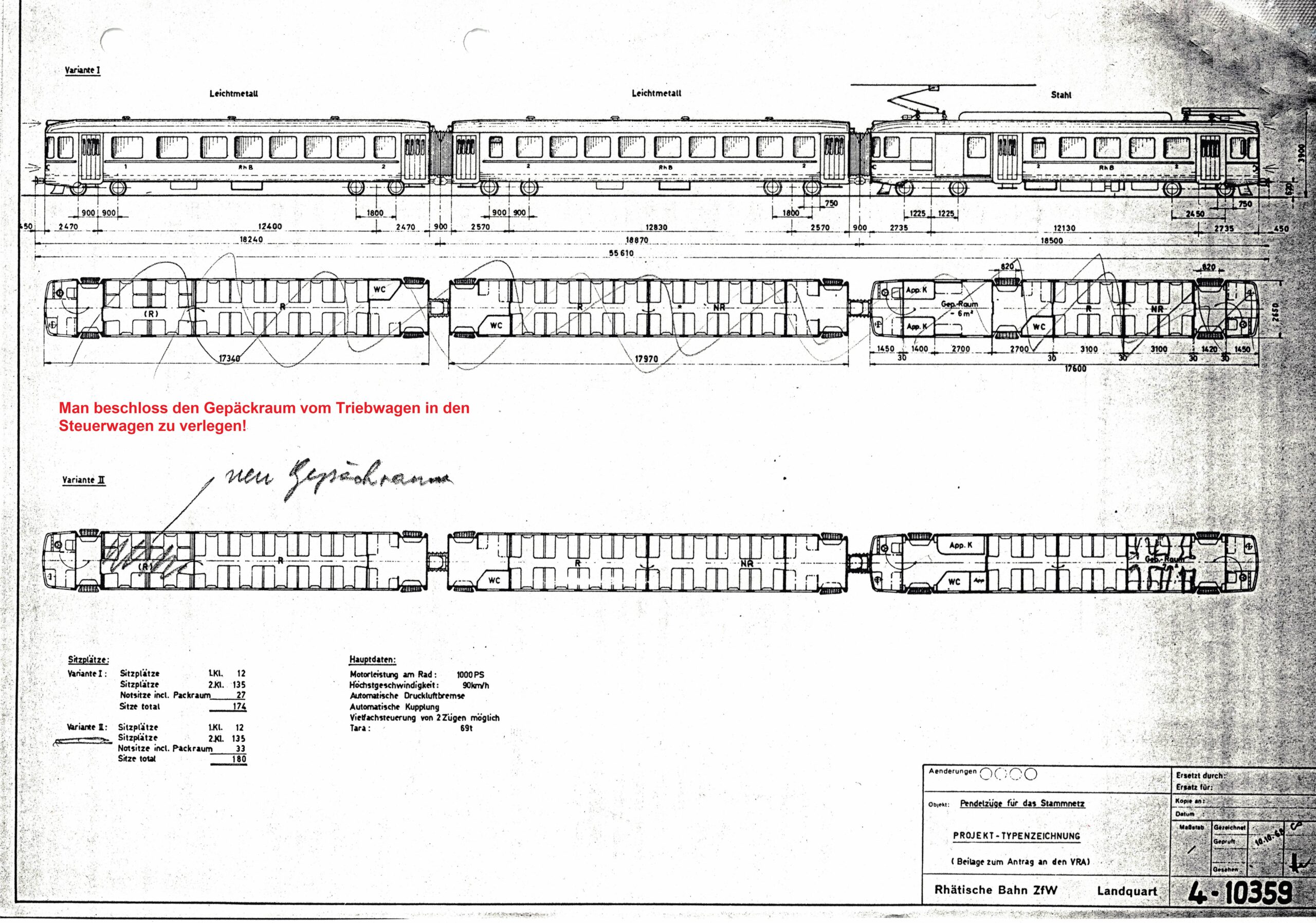

Projekt-Typenzeichnung der Pendelzüge. Diese Variante wurde so nie umgesetzt. (Foto: Archiv Franz Skvor)

Mit Rücksicht auf die Einsatzbedingungen der Pendelzüge, die relativ hohe Leistungen, Beschleunigungen und Bremsverzögerungen erfordern, war ein wirtschaftlicher Leichtbau der Wagen zum vornherein gegeben. Demzufolge wurden auch die Mittel- und Steuerwagen als selbsttragende, vollverschweisste Leichtmetallkörper ausgeführt, in Bauart FFA, von welcher die RhB neuerdings bereits eine Reihe von Wagen im Einsatz hat.

Die Triebwagen hingegen sind als Stahl-Schweisskonstruktion gebaut, da hier die Adhäsionsbedingungen (Zugkraft) im Vordergrund stehen. Da der Triebwagen statisch als Neukonstruktion zu betrachten ist, wurden an dessen Rohbau-Wagenkasten eingehende Belastungsversuche und Messungen durchgeführt, um die notwendigen Festigkeitsnachweise zu erbringen.

Ausrüstung

Entsprechend den Betriebsbedingungen der neuen Vorortszüge wurde auch die Ausrüstung derselben modern und zweckentsprechend gestaltet.

Bezüglich Disposition, Innenausstattung, Heizung, Fluoreszenzbeleuchtung usw. ist die Verwandtschaft mit den neueren RhB-Stammnetzwagen undschwer festzustellen, ebenso jedoch eine ganze reihe von zweckbedingten Abweichungen und technischen Verbesserungen.

Unter anderem sind hier zu erwähnen – ausser der nachstehend gesondert beschriebenen elektrischen Ausrüstung – zum Beispiel:

- Der Einbau von vollautomatischen Mittelpufferkupplungen System +GF+/SAAS zwischen den Wagen und an den Zugsenden (Mehrfachtraktion)

- Neuartige Übergangseinrichtungen zwischen den Wagen für sicheres Passieren.

- Türbetätigung pneumatisch – Öffnen und Schliessen – zentral vom jeweiligen Führerstand aus sowie Druckknopfvorwahl bei den Einstiegen auf Wageninnen- und -aussenseite. Ferner als Sicherheit Türschliessautomatik beim Anfahren.

- Robustere Sitzkonstruktion und Haltestangen mit Rücksicht auf höhrer Anfahrbeschleunigungen und Bremsverzögerungen (mehr Stehplatzpassagiere)

Bremsen

Ausser der leistungsfähigen, modernen elektrischen Bremse (siehe Elektrische Ausrüstung) ist mit Rücksicht auf den Betriebscharakter der Vorortszüge eine elektropneumatische Oerlikon-Bremse EP1 vorgesehen, die bezüglich Ansprechzeit usw. hier die günstigsten Voraussetzungen schafft. Das Prinzip dieser Bremse beziehungsweise deren Funktionsweise muss an dieser Stelle als bekannt vorausgesetzt, beziehungsweise einer gesonderten technischen Beschreibung Oerlikons entnommen werden. Zusätzlich zu vorstehenden Bremsen ist in jedem Führerstand sowie im Mittelwagen noch je eine mechanische Handbremse als vorschriftsgemässe Reserve vorhanden, ferner die üblichen Notbremsanlagen in jedem Wagen.

Ansicht des Drehgestelles aus dem Hause SIG am 26.03.1971 in Landquart (Foto: Gian Brüngger)

Fahrwerke

Sowohl die Trieb- als auch die Laufdrehgestelle sind modern konzipiert, und zwar in technischer Hinsicht als auch komfortmässig (Federung, Laufruhe). Alle Drehgestelle sind beispielsweise mit Scheibenbremsen ausgerüstet und weisen Seitenanlenkung auf (drehzapfenlos), Bauart SIG.

Die Triebdrehgestelle haben ferner gegenläufige Motoren und entsprechende Getriebe – ein weiteres Komfortmerkmal – , womit auch von dieser Seite eine Anzahl Voraussetzungen für guten Wagenlauf der Vorortszug-Kompositionen gegeben sind.

Fortsetzung folgt.

(Quelle: Archiv RhB, Archiv EA, Franz Skvor und Gian Brüngger)