1877 – 1882, zweites Gleis Otelfingen-Wettingen

Wettingen: Der Prellbock des heutigen Abstellgleises 12 erinnert an das frühere NOB-Gleis nach Bülach. In einem 2013 genehmigten «Mehrjahresprogramm öffentlicher Verkehr» skizziert der Kanton Aargau nebst anderen Ergänzungen (Haltestelle Tägerhard) einen Doppelspurabschnitt von Wettingen Richtung Würenlos. Dieser käme dann genau auf das frühere NOB-Trassee zu liegen.

Wettingen: Der Prellbock des heutigen Abstellgleises 12 erinnert an das frühere NOB-Gleis nach Bülach. In einem 2013 genehmigten «Mehrjahresprogramm öffentlicher Verkehr» skizziert der Kanton Aargau nebst anderen Ergänzungen (Haltestelle Tägerhard) einen Doppelspurabschnitt von Wettingen Richtung Würenlos. Dieser käme dann genau auf das frühere NOB-Trassee zu liegen.

Von Ruedi Wanner

Zwischen Otelfingen und Wettingen gab es während 5 Jahren ein zweites Gleis. 1877 fuhr die Nationalbahn [SNB] von (Konstanz/Singen – Winterthur -)Seebach nach Wettingen (-Zofingen), ebenso die Nordostbahn [NOB] von Bülach her. Der Bahnhof Wettingen wurde erst in diesem Zusammenhang erstellt, ebenso die beiden Limmatbrücken. Das alte Trassee der ersten Bahn von 1847 führte südlich davon auf der linken Limmatseite nach Baden. Aber ob die Gleise der beiden Bahnverwaltungen einzeln oder als Doppelspur betrieben wurden, blieb lange ein Rätsel. Die Literatur gibt unterschiedliche Angaben dazu. Was stimmt? Der Vermerk «Parallelstrecke» (HGW, 1980) trifft den Nagel wohl auf den Kopf.

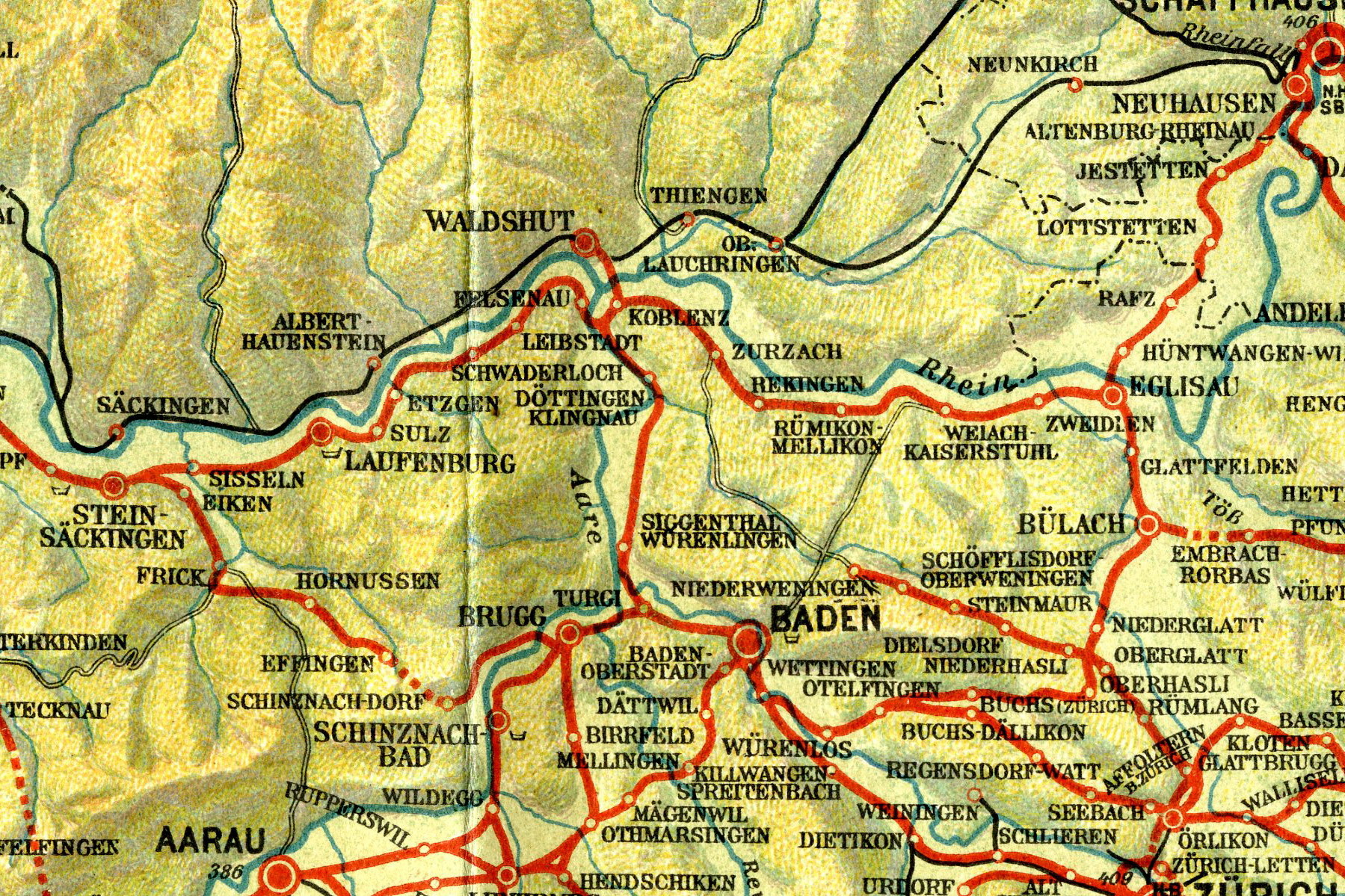

Reisekarte der Schweiz, 1931

Reisekarte der Schweiz, 1931

Der Vertrag vom 9. Januar 1875, abgeschlossen zwischen der «Eisenbahngesellschaft Winterthur-Zofingen» (spätere SNB) und der NOB liegt in gedruckter Form vor (8 Seiten). Wichtigstes Zitat daraus: «Der Betrieb auf der Bahnstrecke Wettingen-Otelfingen wird doppelspurig ausgeführt. Jede der kontrahierenden Gesellschaften wird ihre Züge technisch selbständig über diese Bahnstrecke fahren lassen».

Die oft gehörte Version, wonach die Züge das einzeln finanzierte Gleis (SNB das südliche, NOB das nördliche) benützen mussten, ist damit vom Tisch. Die Betriebsverwaltung der NOB war zuständig für Leitung und Überwachung des Fahrdienstes; es galten die NOB-Vorschriften für den Betriebsdienst. Das Personal der 3 gemeinsamen Stationen (Otelfingen/Würenlos/Wettingen) wurde ebenfalls durch die NOB gestellt, wie ja überhaupt die Übermacht von Eschers NOB gegenüber dem ungeliebten, finanziell schmalbrüstigen Unternehmen SNB allgegenwärtig war. Die Abrechnung der Stationen musste (wegen der Kostenanteile) getrennt erfolgen. Für den Bau der unteren Limmatbrücke, des Bahnhofes Wettingen und der Strecke bis Otelfingen wurde ein Kostenteiler von 65% NOB und 35% SNB vereinbart. Jede Bahn musste den Oberbau zwar getrennt, aber nach den Normen der NOB, beschaffen und erstellen.

Allerdings: «An die Anlagekosten inklusive Stationen Würenlos und Otelfingen hat die «Eisenbahngesellschaft Winterthur-Zofingen» vorab Fr. 40‘000.- zu leisten und sodann von der nach Abzug dieses Betrages verbleibenden Summe die Hälfte als ihr weiteres Kostenanteil zu übernehmen».

Tröstlich ist dagegen: «Die Reisenden samt Gepäck können für diesen Verkehr die Züge der beiden Gesellschaften benützen». Damit ist die etwa gehörte Version, Billette (und Abonnemente, sofern es solche schon gab) seien nur auf den Zügen der entsprechenden Verwaltung gültig, definitiv vom Tisch, auch wenn die Tarife im Vertrag nicht speziell erwähnt sind.

Die einstige Haltestelle Kempfhof (Strecke Würenlos – Otelfingen) diente einem bescheidenen Pendlerverkehr der Badener Grossindustrie. Auf dem frei gewordene Trassee wurde ein einfacher, heute längst mit Gras überwachsener Perron mit etwas Kies planiert. Diese Haltestelle war nicht im Kursbuch publiziert, diente nur wenigen Anwohnern (zuletzt einem einzigen) und bestand bis zum Taktfahrplan 1982.

Die einstige Haltestelle Kempfhof (Strecke Würenlos – Otelfingen) diente einem bescheidenen Pendlerverkehr der Badener Grossindustrie. Auf dem frei gewordene Trassee wurde ein einfacher, heute längst mit Gras überwachsener Perron mit etwas Kies planiert. Diese Haltestelle war nicht im Kursbuch publiziert, diente nur wenigen Anwohnern (zuletzt einem einzigen) und bestand bis zum Taktfahrplan 1982.

Das Problem der offenbar im Linksverkehr benützten Doppelspur löste sich von selbst nach dem Konkurs der SNB im Jahre 1878, der Übernahme durch die NOB und erst recht mit dem Abbruch des 2. Gleises zwei Jahre später. Für die wenigen Fahrten beider Strecken (nach Konzession 3 Zugspaare täglich, somit 12 Reisezüge pro Tag) genügte das einzige, ex-SNB-Gleis völlig. Spuren des ex-NOB-Gleises sind dagegen auch im Zeitalter der S-Bahn immer noch sichtbar: durchgehendes 2. Trassee auf der Nordseite, einige 100 m Abstellgleis in Wettingen sowie 2 Brückenfundamente zwischen Würenlos und Otelfingen.

Bei der kleinen Unterführung (Haselstrasse) sind die Widerlager auf der Nordseite noch deutlich erkennbar, ebenso etwas weiter östlich bei der Passage Dolissensteig. Noch weiter östlich, im Gebiet Aspächer, wurde inzwischen eine neue, eingleisige Unterführung erstellt.

Bei der kleinen Unterführung (Haselstrasse) sind die Widerlager auf der Nordseite noch deutlich erkennbar, ebenso etwas weiter östlich bei der Passage Dolissensteig. Noch weiter östlich, im Gebiet Aspächer, wurde inzwischen eine neue, eingleisige Unterführung erstellt.

Zwischen Winterthur und Effretikon dürfte es mit dem 3. Gleis anders gelaufen sein, da beherrschte die NOB die bereits bestehende Doppelspur und liess die SNB gnädigst ihr eigenes Gleis auf der Nordseite anbauen. Auch hier sind noch Spuren zu sehen; lange standen die Fahrleitungsjoche vorsorglich über das (nicht mehr vorhandene und somit nie elektrifizierte) 3. Gleis.

Text und Fotos: Ruedi Wanner